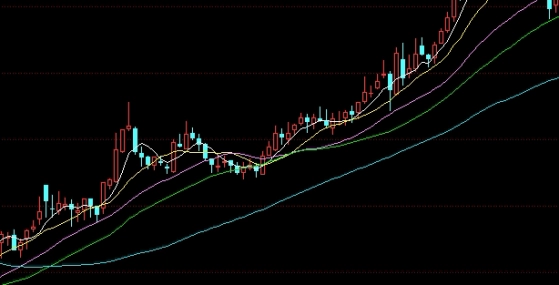

2000年国际原油价格(2000年原油期货价格走势图)

2000年,对于全球能源市场而言,是充满变数且引人深思的一年。这一年,国际原油价格经历了一轮显著的上升周期,其波动幅度之大、最高点位之高,超出了许多市场分析师的预期,也给全球经济带来了不小的挑战。从年初的每桶25美元左右,到年底一度突破37美元,甚至在某些时段逼近40美元大关,2000年的原油期货价格走势图无疑是当年全球经济版图上最醒目的曲线之一。这次价格上涨并非单一因素所致,而是全球经济的强劲增长、OPEC的供给策略、地缘紧张以及季节性需求等多种复杂因素交织影响的结果。理解2000年的原油市场,不仅能帮助我们回顾历史,更能为我们分析未来能源趋势提供宝贵的经验。

2000年原油价格概览与初期走势

2000年初,国际原油市场延续了1999年末的上涨势头,但多数分析师认为,经过一年的反弹,价格将在一个相对稳定的区间内运行。当时,纽约商品交易所(NYMEX)的西德克萨斯中质原油(WTI)期货价格大致在每桶25美元左右徘徊,而布伦特原油(Brent)价格也处于相似水平。这种平静并未持续太久。进入第一季度,市场开始感受到供需失衡的压力。亚洲经济体从1997-1998年金融危机中迅速复苏,尤其是中国和印度,对能源的需求持续旺盛。同时,美国经济正处于“新经济”的巅峰时期,科技股泡沫虽然即将破裂,但实体经济的增长势头依旧强劲,这带动了全球范围内的工业生产和交通运输,从而推高了对原油产品的需求,特别是汽油和柴油。

在初期,油价的上涨并未引起广泛恐慌,市场普遍认为OPEC(石油输出国组织)将采取行动增加产量以平抑物价。即使OPEC在3月份的维也纳会议上决定小幅增产,市场对此的反应也较为平淡,认为增产幅度不足以有效缓解供需缺口。随后的几个月,油价继续呈现震荡上行的态势,WTI原油价格在年中突破30美元,预示着一个更为波动的下半年即将到来。此时,原油库存,特别是美国的原油和成品油库存,持续处于历史低位,进一步加剧了市场的供应担忧。

供给侧的博弈:OPEC的角色

在2000年的原油价格走势中,OPEC的供给策略扮演了至关重要的角色。在1998年亚洲金融危机导致油价暴跌后,OPEC于1999年开始实施限产保价的策略,并取得了显著成效,将油价从每桶10美元的低谷拉升至20美元以上。随着2000年油价的持续上涨,国际社会,特别是主要消费国如美国,对OPEC施加了巨大压力,要求其增加产量以稳定市场。

OPEC内部对于是否增产存在分歧。以沙特阿拉伯为首的一些成员国认为,高油价可能损害全球经济复苏,并最终减少对原油的长期需求,因此主张适度增产。而另一些成员国,如伊朗,则更倾向于维持产量以获取更高的收益。这种内部博弈使得OPEC的决策过程变得复杂而缓慢。尽管OPEC在2000年3月、6月和9月多次召开会议,并宣布了累计增产的决定,但每次增产的幅度往往被市场认为不足以应对强劲的需求增长,或者增产的实际执行情况未能完全达到预期。例如,在3月的会议上,OPEC同意将日产量增加171.6万桶,但市场普遍认为这更多是使名义产量与实际产量相符,而非真正意义上的大幅增产。这种“挤牙膏式”的增产策略,反而加剧了市场的紧张情绪,使交易商猜测OPEC可能对控制油价上涨并不十分积极,从而助推了油价进一步走高。

需求侧的强劲支撑:全球经济增长

2000年国际原油价格的飙升,其背后最坚实的支撑正是当时全球经济的蓬勃发展。世纪之交,全球经济正经历着一轮强劲的增长周期。特别是美国,其经济在信息技术革命的推动下,实现了长时间的低通胀、高增长,失业率降至历史低位,消费需求旺盛。亚洲新兴经济体也从1990年代末的金融危机中迅速恢复元气,对能源产品的需求呈现爆发式增长。

强劲的经济增长直接转化为对能源的巨大需求。工商业活动扩张,意味着工厂开工率提高,对工业燃料和电力需求增加;全球贸易量扩大,对船运、空运和陆路运输的燃料需求激增;居民收入增加,私家车保有量和出行频率上升,汽油消费量随之攀升。随着北半球夏季的来临,空调使用量增加,对电力需求进一步提振,而冬季的取暖需求则直接刺激了对取暖油的消耗。这种多层次、全方位的需求增长,使得

相关推荐

美元指数下跌利空还是利多(美元指数下跌是升值还是贬值)

美元指数(U.S. Dollar Index, USDX)是衡量美元在国际外汇市场表现的重要指标,它通过计算美元对一篮子六种主要货币(欧元 ...