金融期权和金融期货的联系(金融期权与金融期货)

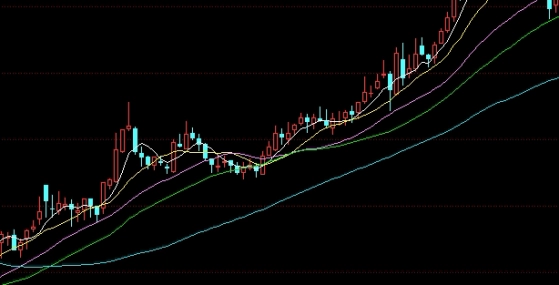

在现代金融市场中,金融期权和金融期货是两种最为重要且广泛使用的衍生品工具。它们都为投资者提供了管理风险、进行投机以及实现资产配置策略的有效途径。尽管两者在合约结构、权利义务和风险收益特征上存在显著差异,但在实际应用、市场机制和定价逻辑上,它们却表现出深刻而多样的内在联系,共同构成了金融衍生品市场的核心。理解这些联系,对于投资者和市场参与者有效利用这些工具,驾驭市场风险,具有至关重要的意义。

1. 本质差异与共通基础:结构与功能对视

要深入探究金融期权和金融期货的联系,首先需要明确它们各自的本质特征以及两者之间的根本性差异。

从结构上看,金融期货是一种标准化合约,约定在未来特定日期以特定价格买入或卖出某一特定数量的标的资产。其核心在于“义务”:合约的买方和卖方都必须履行合约规定的交割或现金结算义务。期货合约的初始交易通常不需要支付价款,而是需要缴纳一定比例的保证金,其损益是线性的,理论上潜在盈利和亏损都无上限。

与此不同,金融期权则是一种赋予持有人在未来特定日期或之前,以特定价格(行权价)买入(看涨期权)或卖出(看跌期权)特定数量标的资产的“权利”而非“义务”的合约。期权的买方在获得这项权利的同时,需要向卖方支付一笔权利金(Option Premium)。期权买方的最大损失被限定为已支付的权利金,而潜在盈利则可能是无限的;期权卖方的潜在收益被限定为收取的权利金,但潜在亏损可能无限(未对冲情况下)。

尽管存在这些结构性差异,两者也拥有共通的基础。它们都属于金融衍生品,其价值均源于某一特定的标的资产,如股票、债券、股指、利率、外汇或大宗商品。它们都在标准化交易所进行交易,具备高度的流动性和透明度,并经过中央结算对手(CCP)清算,大大降低了信用风险。两者的合约通常都包含标的资产、合约规模、到期日和交割方式等标准化要素。

2. 相互定价与市场效率:机制层面的联结

金融期权和金融期货的联系并非仅仅停留在表面,它们在定价机制上存在着深刻的相互影响,共同维护着市场的效率。

期货价格往往是期权定价的重要输入参数。例如,在Black-Scholes 期权定价模型中,对于以期货合约本身为标的的期权,期货价格而非现货价格被用来作为无股息股票的替代。这是因为期货价格已经包含了持有成本、便利收益等因素,更直接地反映了市场对未来标的资产价格的预期。期货价格的变动,会直接影响到期权合约的内在价值和时间价值,进而导致期权价格的调整。

这种联系也为套利活动提供了基础。当期权的组合定价与期货价格之间出现偏离时,套利者会通过同时买卖期权和期货,在无风险或低风险的情况下获取利润,从而迅速拉平这种价格差异。著名的“看跌-看涨期权平价定理”(Put-Call Parity)正是描述了这种内在的定价关系:在无套利市场中,具有相同标的资产、行权价和到期日的看涨期权、看跌期权、标的资产(或相应期货)与无风险债券之间存在精确的数学关系。这一理论不仅揭示了期权之间,也包括期权与期货(作为标的资产的替代)之间的价格联动,是市场效率的基石之一。正是这种相互制约和动态调整,确保了金融衍生品市场价格的合理性和一致性。

3. 风险管理与投机策略:互补与协同

在风险管理和投机策略的构建上,金融期权和金融期货并非相互替代的工具,而是可以相互补充、协同作用,以实现更精细化、更灵活的目标。

对于风险管理而言,期货合约常被用于对冲标的资产价格波动带来的风险。例如,一个持有大量股票的投资者可以通过卖空股指期货来对冲市场下跌的风险。期货对冲虽然有效,但其潜在收益也被锁定,且当市场上涨时,对冲者无法享受上涨带来的好处。这时,期权则提供了更灵活的策略。通过买入看跌期权,投资者可以在对冲下跌风险的同时,保留上涨的潜力,这类似于购买保险。

期权和期货的结合,可以创造出更为复杂的风险管理和投机策略。例如,“保护性看跌期权”(Protective Put For Futures)策略,投资者在持有多头期货头寸的同时买入看跌期权,以限制期货头寸在市场大幅下跌时的潜在亏损,而仍能享受上涨带来的收益。反之,“备兑看涨期权”(Covered Call For Futures)策略则是在持有多头期货头寸的同时卖出看涨期权,以赚取权利金,降低持仓成本,但放弃了高位部分上涨的收益。

在投机领域,期货合约通常用于对标的资产价格方向的直接押注,利用高杠杆以小博大。而期权则提供了更为多样化的选择,不仅可以押注方向,还可以押注波动率(通过买卖跨式、勒式组合)或时间价值的衰减(通过卖出时间价值)。将两者结合,投资者可以根据对市场走势、波动率和时间价值

相关推荐

美元指数下跌利空还是利多(美元指数下跌是升值还是贬值)

美元指数(U.S. Dollar Index, USDX)是衡量美元在国际外汇市场表现的重要指标,它通过计算美元对一篮子六种主要货币(欧元 ...