上证综合指数分析(上证综合指数包括)

上证综合指数,作为中国上海证券交易所最具代表性的股票指数之一,不仅是衡量沪市整体表现的“晴雨表”,更是投资者、分析师乃至政策制定者洞察中国经济运行状况的重要窗口。它以其独特的编制规则和广泛的覆盖范围,全面反映了上海证券市场的综合态势。将对上证综合指数进行深入分析,包括其定义、构成、功能、影响因素、分析方法以及投资考量,旨在帮助读者更全面地理解这一关键的市场指标。

上证综合指数的定义与构成

上证综合指数,简称“上证综指”或“沪指”,是由上海证券交易所编制和发布的,反映上海证券市场全部上市公司股票价格变动的综合性指数。它于1991年7月15日正式发布,其基日为1990年12月19日,基点为100点。该指数采用派氏加权综合价格指数公式计算,即以总市值加权平均的方法计算,样本股的调整、除权除息等都会通过指数修正值进行处理,以确保指数的连续性和可比性。

关键在于,上证综合指数的样本股包括在上海证券交易所上市的所有A股和B股。这意味着,无论是面向中国境内投资者发行的人民币普通股票(A股),还是面向境外投资者发行的特种股票(B股),只要在上海证券交易所挂牌交易,其市值和价格变动都会被纳入上证综合指数的计算范围。这种“全市场”的纳入方式,使得上证综指能够最全面、最直接地反映上海证券市场的整体运行状况,包括了金融、地产、能源、制造业、科技等各个行业板块的表现,因此具有极高的代表性和权威性。

上证综合指数的功能与重要性

上证综合指数不仅是一个简单的数字,它承载着多重功能,对市场参与者和宏观经济都具有深远的影响。

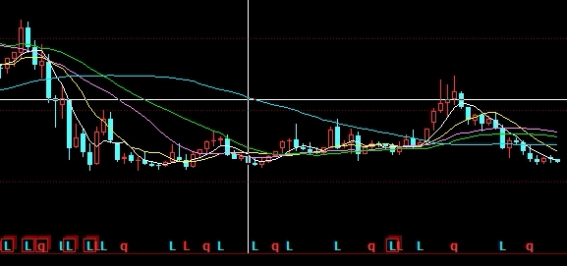

它是市场运行的晴雨表。通过观察上证综指的涨跌,投资者可以直观地了解整个上海证券市场的趋势,判断市场是处于牛市、熊市还是盘整状态。指数的持续上涨通常预示着市场信心高涨、经济前景乐观;而持续下跌则可能反映市场情绪低迷、经济面临挑战。

上证综指是国民经济的缩影。由于其样本股覆盖了上海证券交易所所有上市公司的股票,这些公司大多是中国经济各行业的龙头企业或重要参与者。指数的波动在很大程度上反映了中国宏观经济的运行状况、企业盈利能力的变化以及产业结构的调整。例如,当经济增长强劲、企业利润普遍改善时,指数往往表现良好;反之,当经济面临下行压力或企业盈利下滑时,指数可能承压。

它是基金业绩评估的重要基准。众多投资于A股市场的公募基金和私募基金,都将上证综合指数作为其业绩比较基准。基金经理的表现如何,很大程度上取决于其管理的产品能否跑赢上证综指。同时,对于指数型基金(如跟踪上证综指的

下一篇

相关推荐

美国道琼斯指数基金(美国股市道琼斯指数实时行情)

道琼斯工业平均指数(Dow Jones Industrial Average, DJIA),简称道指,是全球最受关注的股票市场指数之一。 它由30家美国最 ...