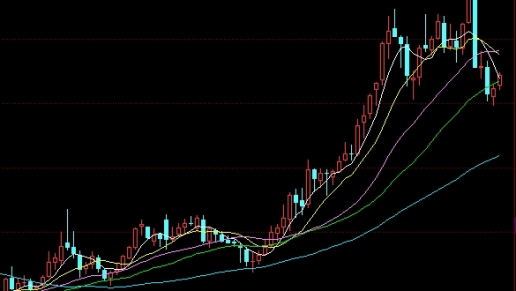

标普500指数历年走势图(标普500指数历史走势图)

标普500指数(S&P 500 Index)不仅仅是一个冷冰冰的数字,它更像是一部波澜壮阔的史诗,记录了美国乃至全球经济在过去几十年间的兴衰沉浮、技术革新与社会变迁。对于投资者、经济学家和普通大众而言,理解标普500指数的历年走势图,就如同翻阅一本活生生的经济史教科书,从中我们可以洞察市场运行的规律,学习危机应对的智慧,并对未来的投资前景形成更加理性的判断。

这个由标准普尔公司维护的指数,包含了美国市值最大的500家上市公司,这些公司涵盖了各个主要行业,因此它被广泛认为是衡量美国股票市场整体表现和美国经济健康状况的最佳指标。从其诞生至今,标普500指数的走势图描绘了一系列令人惊心动魄的上升、下跌、震荡与复苏,每一次波动背后都蕴藏着深刻的历史背景和市场逻辑。将深入探讨标普500指数的历史走势,剖析其关键时刻,并揭示其对我们理解经济与投资的深远意义。

标普500的诞生与早期成长:奠定基石

标普500指数于1957年正式推出,其前身可以追溯到1923年由标准普尔公司开发的“综合指数”。与道琼斯工业平均指数(仅包含30家公司)不同,标普500从一开始就致力于提供更广泛、更具代表性的市场视图。它采用市值加权方法,意味着市值越大的公司对指数的影响力越大,这使得它能够更准确地反映大型企业群体的整体表现。在20世纪中后期,随着二战后美国经济的强劲复苏和工业化的快速推进,标普500指数迎来了其早期的稳定增长。

在50年代和60年代,美国经济进入了一个被称为“黄金时代”的时期,生产力大幅提升,消费需求旺盛,企业利润持续增长。标普500指数在这段时期展现出稳健的上升趋势,虽然偶有回调,但整体方向向上,为投资者带来了丰厚的回报。这一时期,美国在全球经济中的主导地位日益巩固,大型蓝筹公司如通用汽车、IBM等成为经济增长的引擎,它们的繁荣直接体现在了标普500指数的上涨中。这段早期的历史走势图,为后来的市场参与者奠定了对股市长期向好趋势的信念,也展示了持有广泛市场指数的长期价值。

剧烈震荡与挑战:历史洪流中的韧性考验

市场的旅程并非一帆风顺。进入20世纪70年代,标普500指数遭遇了其历史上的首次重大挑战。由于中东石油危机、高通胀和经济滞胀(Stagflation)的困扰,股市表现低迷。高企的油价和失控的通胀侵蚀了企业利润和消费者购买力,使得市场信心受到严重打击。标普500指数在整个70年代经历了长时间的盘整和下跌,被称为“失去的十年”之一,这让许多投资者对股票市场的长期前景产生了怀疑。

随后的80年代,在里根政府的经济政策和保罗·沃尔克(Paul Volcker)强力抑制通胀的措施下,美国经济逐渐走出困境,标普500指数也开启了一段牛市。1987年10月19日的“黑色星期一”,市场在一天之内暴跌超过20%,再次给投资者带来了巨大的恐慌。尽管如此,在美联储的干预和企业盈利的支撑下,市场很快企稳并恢复上涨,展现出惊人的韧性。进入21世纪,2000年的互联网泡沫破裂和2008年的全球金融危机,更是两次将标普500指数推向深渊,市值蒸发数万亿美元。这两次危机都伴随着严重的经济衰退,但每次危机过后,市场都最终实现了V型或U型反弹,这深刻地证明了标普500所代表的美国经济,以及其背后创新和适应能力。

科技浪潮与全球化:新经济的崛起与泡沫

20世纪90年代是标普500指数历史上一个极为辉煌的时期,这得益于信息技术革命的蓬勃发展和全球化的加速推进。互联网的普及、个人电脑的广泛应用以及软件产业的爆发式增长,催生了一大批新兴的科技公司,它们以前所未有的速度扩张,并改变了传统产业的运作模式。微软、英特尔、思科等科技巨头成为市场宠儿,它们的股价飙升带动了标普500指数的持续走高。

这种前所未有的繁荣也伴随着非理性的繁荣。投资者对互联网公司和科技股的热情达到了顶点,许多没有盈利甚至没有清晰商业模式的公司也获得了天价估值,形成了著名的“互联网泡沫”。在2000年初,这个泡沫最终破裂,标普500指数中的科技股遭受重创,整个指数也随之进入了长达三年的熊市。虽然这次泡沫的破裂带来了痛苦,但它也淘汰了不健康的商业模式,为真正的创新铺平了道路。从长远看,正是这次科技浪潮为后续的经济增长和市场复苏奠定了基础,培养了如亚马逊、谷歌等日后成为支柱性企业的种子。

21世纪的挑战与复苏:从危机到繁荣的螺旋

进入21世纪,标普500指数的走势图继续讲述着充满挑战与机遇的故事。2008年的全球金融危机,由美国次贷泡沫引发,迅速蔓延至全球,导致了自大萧条以来最严重的经济衰退。标普