美豆粕对国内豆粕有关联吗(美豆粕对国内豆粕走势的关联)

在探讨全球农产品市场时,大豆及其加工产品——豆粕,无疑占据着举足轻重的地位。尤其是作为全球最大的大豆进口国和豆粕消费国,中国国内豆粕市场的每一次波动都牵动着无数参与者的神经。与此同时,远在大洋彼岸的美国,其大豆及豆粕的生产、出口和期货市场,也对中国豆粕价格走势产生着深远的影响。美豆粕对国内豆粕究竟存在怎样的关联?这种关联的机制和强度如何?将深入剖析这一复杂而紧密的联系。

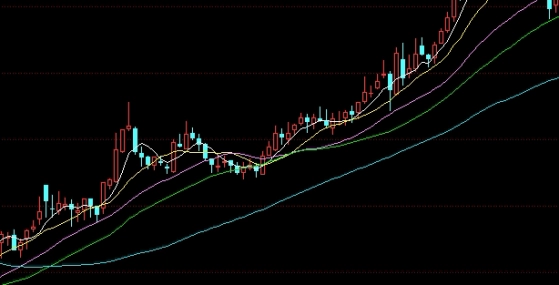

简单阐述主题:美豆粕(特指美国大豆压榨出的豆粕,以及其期货市场CBOT豆粕期货的价格)与国内豆粕(特指中国国内压榨生产的豆粕,以及大连商品交易所豆粕期货的价格)之间存在着高度正相关性。这种关联并非简单的线性关系,而是通过全球大豆贸易、价格传导机制、供需基本面、宏观经济政策以及期货市场套利活动等多重因素交织作用的结果。理解这种关联对于投资者、贸易商和相关产业的风险管理至关重要。

全球商品属性与价格传导机制

大豆是一种典型的全球性农产品,其价格受到全球供需格局的影响。作为大豆加工产品的豆粕,自然也继承了这种全球商品的属性。美国是全球主要的大豆生产国和出口国之一(与巴西、阿根廷并列),其芝加哥期货交易所(CBOT)的大豆和豆粕期货价格,被视为全球大豆及豆粕的基准价格。当CBOT豆粕期货价格因美国本土的供需变化、天气状况或其他因素而波动时,这种波动会通过国际贸易和价格传导机制,迅速影响到全球其他地区的豆粕价格。

具体而言,中国虽然不直接大量进口美豆粕,但中国进口的大豆(主要来自巴西和美国)是国内生产豆粕的唯一原料来源。国际大豆价格(通常以CBOT大豆价格为基准,加上运费、升贴水等)的变化,直接决定了中国压榨企业购买原料的成本。当国际大豆价格上涨时,国内压榨企业购买原料的成本随之增加,为了保证压榨利润,豆粕的销售价格也必然水涨船高。反之亦然。美豆粕价格虽然是当地豆粕的价格,但其背后的国际大豆价格波动,才是连接美豆粕和国内豆粕走势的桥梁。

中国巨大的大豆进口依赖度

中国是全球最大的大豆进口国,每年进口量占全球大豆贸易量的一半以上。由于国内耕地资源有限,加上人口众多对肉类消费的需求旺盛,中国本土大豆产量远不能满足国内压榨行业对豆粕和豆油的需求。中国对进口大豆的依赖度高达80%以上。这些进口大豆在进入国内压榨厂后,被加工成豆粕用于饲料生产,豆油用于食用。这意味着,中国国内豆粕的生产成本和供应量,几乎完全取决于国际大豆市场的价格和供应状况。

当美国大豆产量出现波动(如遭受干旱或丰收)、出口政策发生变化或国际贸易关系紧张时,都会直接影响到中国进口大豆的成本和稳定性。例如,如果美国大豆因天气恶劣导致减产,全球大豆价格将上涨,这无疑会提高中国压榨企业的原料成本,进而推高国内豆粕价格。反之,如果美国大豆丰收,全球供应充足,大豆价格下跌,中国进口成本降低,国内豆粕价格也可能随之下行。这种高度的进口依赖度,使得中国豆粕市场对美豆粕背后的全球大豆基本面高度敏感。

供需基本面与预期引导

无论是美国豆粕市场还是中国豆粕市场,其价格走势的根本驱动力都离不开供需基本面。两者之间的供需关系并非孤立存在,而是相互影响、相互传导的。

从供给端看:美国的种植面积、天气条件(如玉米带的干旱或洪涝)、大豆单产和总产量,以及USDA(美国农业部)发布的季度库存、压榨量、出口销售报告等,都会对全球大豆及豆粕的供应预期产生重大影响。这些数据和预期会立即反映在CBOT期货价格上,并通过上述的价格传导机制影响国内豆粕市场。同时,中国国内的压榨利润、港口大豆库存、油厂开机率等因素,也直接决定了国内豆粕的短期供应。

从需求端看:美国的豆粕需求主要来自其国内畜牧业和出口。而中国作为全球最大的生猪、家禽养殖国,其饲料消费量巨大,对豆粕的需求尤为旺盛。中国生猪存栏量、能繁母猪存栏量、肉禽出栏量等数据的变化,直接影响着豆粕的消费需求。例如,当中国生猪养殖利润改善,养殖户补栏积极性提高时,豆粕需求将增加,从而对国内豆粕价格形成支撑。这种国内需求的旺盛,也会通过增加大豆进口量,间接对国际大豆价格构成支撑,从而反过来影响美豆粕价格。

更重要的是,市场参与者的预期在价格波动中扮演着关键角色。对美国大豆产量、出口前景的预期,对中国生猪存栏恢复速度、饲料需求的预期,都会提前反映在期货价格上,引导现货市场的走向。

宏观经济与政策因素的影响

相关推荐

美元指数下跌利空还是利多(美元指数下跌是升值还是贬值)

美元指数(U.S. Dollar Index, USDX)是衡量美元在国际外汇市场表现的重要指标,它通过计算美元对一篮子六种主要货币(欧元 ...