上证综合指数的基期是(上证综合指数的基期)

上证综合指数(Shanghai Composite Index),简称“上证指数”,是中国证券市场最具代表性和影响力的指数之一,被誉为中国经济的“晴雨表”。其一举一动牵动着亿万投资者的心弦,也反映着中国经济发展的脉络。要理解上证指数的深层含义,就必须首先明确其基期设定。上证综合指数的基期设定在1990年12月19日,基点为100点。 这一日期不仅是上海证券交易所正式开业并开始交易的第一天,也标志着中国现代证券市场的正式起步。基期和基点的确立,为后续指数的计算、市场的衡量以及投资者的决策提供了最原始、最核心的参照系。将深入探讨上证综合指数基期的诞生背景、其设定所蕴含的意义、指数的演变,以及它对中国资本市场和投资者的深远影响。

上证综合指数的诞生与基期设定

上证综合指数的诞生,是中国改革开放进程中金融体制创新和市场化改革的必然产物。1990年12月19日,上海证券交易所正式鸣锣开市,标志着新中国证券市场的恢复与重建。在那个充满探索与激情的年代,为了客观反映上海证券市场的整体运行状况,并为投资者提供一个衡量市场表现的工具,上海证券交易所于1991年7月15日正式发布了上证综合指数。尽管指数发布日期稍晚于开市日期,但其基期却被追溯设定在了上海证券交易所开市的第一天——1990年12月19日。

将基期设定在这一历史性时刻,具有里程碑式的意义。它不仅是对中国证券市场“零”的突破的纪念,也使得指数能够从市场诞生的那一刻起,完整地记录和反映其后的所有发展轨迹。基点设定为100点,是国际上计算股票指数的通行做法,旨在提供一个便于理解和比较的起点。100点并非某个具体的股价,而是一个抽象的基准值,它代表了基期所有样本股票的市场总价值。此后,指数的涨跌都是相对于这100点进行百分比的变动,从而直观地展现市场的整体波动。

基期的意义与指数的计算原理

基期对于任何一个股票指数都至关重要,它是指数计算的“原点”和“参照系”。没有基期,指数就无法进行有效的比较和衡量。对于上证综合指数而言,1990年12月19日和100点的基期设定,赋予了它以下几层重要意义:

提供历史比较基准。所有后续的指数点位,都是与基期100点进行比较的结果。例如,当上证指数达到3000点时,意味着市场总市值相对于基期增长了29倍((3000-100)/100 = 29)。这种相对性使得投资者能够清晰地了解市场在不同时间段内的整体涨跌幅。

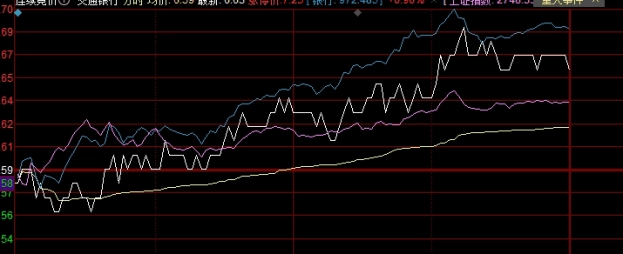

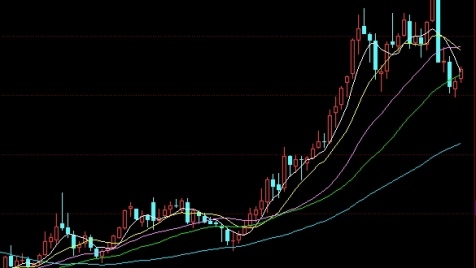

反映市场整体趋势。上证综合指数采用总市值加权平均法计算,即通过比较当前上市公司总市值与基期总市值的变化来反映市场整体价格水平的波动。其计算公式可以简化理解为:指数 = (当前样本股总市值 / 基期样本股总市值) × 基期指数(100点)。当市场总市值增加时,指数上涨;反之则下跌。这种计算方式确保了指数能够全面、客观地反映市场中所有股票的综合表现,而非仅仅少数几只股票的涨跌。

成为市场情绪的晴雨表。基期为市场提供了一个恒定的参照物,使得投资者能够通过指数的涨跌,直观地感受到市场的乐观或悲观情绪,从而影响其投资决策。指数的高低,往往与宏观经济状况、政策导向以及投资者信心紧密相关。

上证综合指数的历史演变与市场地位

自1990年12月19日以100点起步以来,上证综合指数经历了中国证券市场从无到有、从小到大、从稚嫩走向成熟的完整历程。它见证了中国经济的腾飞,也记录了市场改革的阵痛与探索。在过去的三十多年里,上证指数的波动曲线,勾勒出了一幅波澜壮阔的中国资本市场发展史。

早期,市场规模小,参与者少,指数波动剧烈,带有明显的投机色彩。随着中国经济的快速发展和资本市场的逐步完善,上市公司数量和市值不断扩大,上证指数的代表性也日益增强。它曾经历过数次牛市的狂欢,如2007年突破6000点,以及2015年冲击5000点,也曾遭遇熊市的考验,如2008年全球金融危机和2015年股市异常波动。每一次