天然橡胶期货最新行情(天然橡胶历史价格期货)

天然橡胶,这种源自热带雨林植物的白色乳液,经过加工后成为现代工业不可或缺的基础原料。从汽车轮胎到医疗手套,从工业密封件到日常鞋履,其身影无处不在。而天然橡胶期货市场,正是反映这种重要商品供需动态、全球经济冷暖以及投资者情绪的晴雨表。它不仅为产业链上下游企业提供了风险对冲工具,也为全球投资者提供了参与商品周期波动的机会。将深入探讨天然橡胶期货市场的最新行情,并结合其历史价格走势,剖析影响其价格波动的核心驱动因素,展望未来趋势。

天然橡胶期货的独特魅力与历史波动

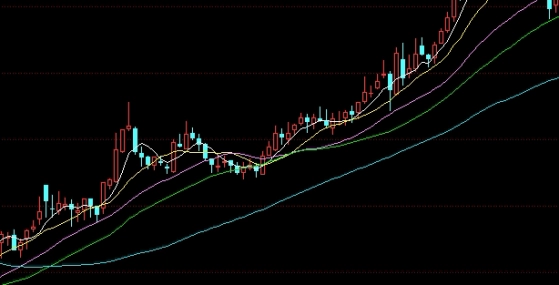

天然橡胶期货,作为标准化合约,允许交易者在未来特定时间以约定价格买卖一定数量的天然橡胶。其主要交易市场包括上海期货交易所(SHFE)、日本东京商品交易所(TOCOM)和新加坡交易所(SGX)。这些市场不仅提供了价格发现功能,也成为了全球天然橡胶贸易的重要定价中心。天然橡胶期货的价格波动剧烈且复杂,这正是其“魅力”与挑战所在。

回顾历史,天然橡胶期货价格曾经历多次波澜壮阔的行情。2008年全球金融危机爆发初期,商品市场哀鸿遍野,天然橡胶价格也一度深跌。但随着中国等新兴经济体的强劲复苏及全球“四万亿”刺激政策的推动,2010年至2011年,天然橡胶期货迎来了史无前例的“超级牛市”,价格飙升至历史高位,逼近每吨4万元人民币大关。这轮上涨除了需求旺盛外,也与产胶国供应紧张、游资炒作等因素密切相关。好景不长,随着全球经济增速放缓、产胶国扩种效应显现以及原油价格下跌(影响合成橡胶价格),天然橡胶市场进入了漫长的熊市,价格一度跌破万元关口,令无数投资者和胶农损失惨重。近年来,受非洲猪瘟、新冠疫情、地缘冲突以及极端天气等事件影响,天然橡胶价格再次展现出其高度敏感性和不确定性。例如,新冠疫情初期,全球生产停滞导致需求骤降,价格一度承压;但随后医疗手套需求激增以及供应链受阻,又推动价格反弹。历史的经验反复证明,天然橡胶价格的波动是多重因素综合作用的结果,具有明显的周期性和事件驱动性。

供给侧:天气、病害与产胶国的博弈

天然橡胶的生产高度集中于少数几个东南亚国家,其中泰国、印度尼西亚和越南是全球主要的产胶国,它们的产量合计占据全球总产量的80%以上。这种高度集中的生产格局,使得天然橡胶的供应极易受到区域性因素的影响。

天气因素是影响天然橡胶产量的核心变量。天然橡胶树的生长和割胶作业对气候条件极为敏感。持续的强降雨会导致割胶中断,降低产出;而长期干旱则会影响胶树生长,减少乳胶流量。例如,厄尔尼诺现象可能带来干旱,而拉尼娜现象则可能带来洪涝,这些极端气候事件都可能对橡胶产量造成显著冲击。每年的“冬休期”(通常是2月至4月)是橡胶树的落叶期,此时产胶量会显著下降,形成季节性

相关推荐

美元指数下跌利空还是利多(美元指数下跌是升值还是贬值)

美元指数(U.S. Dollar Index, USDX)是衡量美元在国际外汇市场表现的重要指标,它通过计算美元对一篮子六种主要货币(欧元 ...