国际原油和国内原油价格(国际原油和国内原油价格的关系)

原油作为全球最重要的战略资源之一,其价格波动牵动着全球经济的神经。国际原油价格由复杂的全球供需关系、地缘、金融市场等多重因素决定,而中国作为全球最大的原油进口国和消费国,其国内原油及成品油价格虽与国际市场紧密联动,却又因独特的国情和政策调控而展现出自身特点。理解国际原油与国内原油价格之间的关系,不仅要考察其传导机制,更要深入分析影响其差异的深层因素。

国际原油价格的形成机制与影响因素

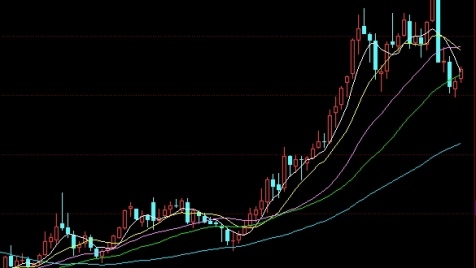

国际原油价格的形成是一个复杂且动态的过程,主要由全球范围内的供需关系、地缘事件、美元汇率以及金融市场投机等多种因素共同决定。其中,布伦特原油(Brent)和西德克萨斯轻质原油(WTI)是全球最重要的两大基准油价,它们反映了不同区域的原油市场状况,并作为全球定价的参考。

供给侧因素包括:石油输出国组织及其盟友(OPEC+)的产量政策,如减产或增产决定对市场供给总量有着直接且显著的影响;非OPEC产油国(如美国页岩油生产商、俄罗斯等)的产量变化,尤其是美国页岩油产量的弹性,近年来成为影响全球供给格局的关键力量;地缘冲突,如中东地区的紧张局势、军事冲突或制裁,可能导致原油供应中断或担忧,从而推高油价;自然灾害,如飓风、地震等对产油设施的破坏,也可能短期内影响原油供给。

需求侧因素主要取决于全球经济增长的状况。当全球经济繁荣时,工业生产、交通运输和航空旅行等活动增加,对原油的需求随之上升;反之,经济衰退或增长放缓则会抑制需求。新兴市场国家的工业化和城市化进程,对原油消费的拉动作用也日益显著。能源效率的提升、可再生能源的发展以及电动汽车的普及,则可能在中长期内对原油需求形成结构性压力。

金融市场因素也不容忽视。原油以美元计价,因此美元汇率的强弱直接影响着非美元区买家的购买力。美元走强,意味着购买同等数量原油需要付出更多本币,从而对油价产生下行压力;反之亦然。宏观经济数据、利率政策以及市场对未来经济走势的预期,都会吸引或驱使投机基金进入或退出原油期货市场,从而加剧价格波动。期货市场作为发现价格和对冲风险的工具,其交易量和持仓量也反映了市场对未来油价的预期。

中国国内原油价格的特点与定价体系

中国是全球最大的原油进口国和第二大石油消费国,对国际原油市场的依赖度极高。中国国内的原油及成品油价格并非简单地照搬国际油价,而是建立了一套具有中国特色的定价机制,旨在平抑国际油价大幅波动对国内经济和社会民生造成的影响。

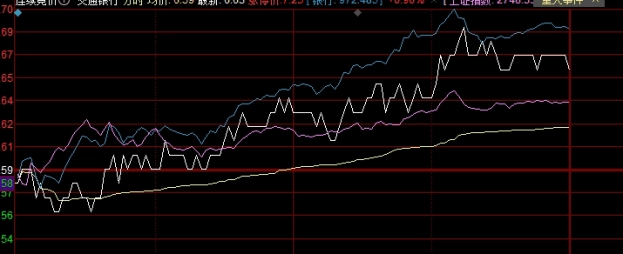

定价机制的核心是与国际市场接轨,并辅以必要的宏观调控。自2016年起,中国成品油价格形成机制明确规定,国内汽、柴油最高零售价与国际原油价格挂钩,并设定了“天花板价”和“地板价”。当国际原油价格在每桶40美元至130美元之间波动时,国内成品油价格将按照10个工作日一调整的原则进行联动调整。具体调整时,发改委综合考虑国际原油成本、炼油成本、税费以及合理利润等因素进行测算和公布。

“地板价”和“天花板价”机制是其显著特点。“地板价”是指当国际原油价格低于每桶40美元时,国内成品油价格不再下调;而“天花板价”是指当国际原油价格高于每桶130美元时,国内成品油价格不再上调。低于“地板价”时,未调价部分将按规定全部纳入