燃油期货实时价格走势(燃油期货的价格未来走势如何)

燃油期货,作为全球大宗商品市场的重要组成部分,其价格走势不仅牵动着炼油企业、航空公司、航运公司等大型用油企业的成本神经,也深刻影响着全球经济的运行脉络和普通消费者的日常生活开支。它不仅仅是原油价格的简单映射,更是原油经过炼化后,在特定区域市场供需关系、库存水平、运输成本以及宏观经济、地缘等多重因素综合作用下的产物。理解燃油期货的实时价格走势,并对其未来走向进行预判,需要我们深入剖析其背后错综复杂的驱动因素。将从实时影响、全球供需、宏观地缘、能源转型等多个维度,对燃油期货的价格走势进行深入探讨,并展望其未来的可能路径。

燃油期货价格走势的实时影响因素

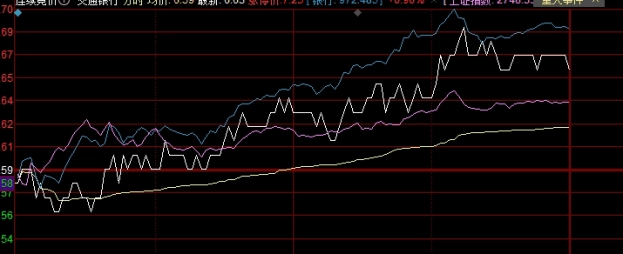

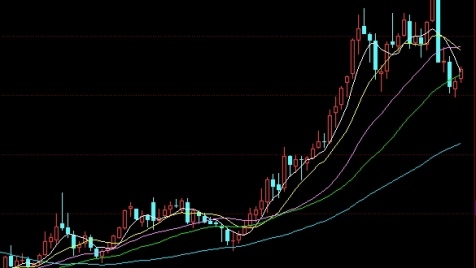

燃油期货的实时价格波动,往往是对市场瞬息万变的信息所做出的即时反应。这些信息可能包括:原油价格的波动是燃油期货最直接且最重要的影响因素。布伦特原油和WTI原油作为全球两大基准原油,其价格的涨跌几乎会同步传导至下游的汽油、柴油、航空煤油等燃油期货合约。库存数据,特别是美国能源信息署(EIA)和美国石油协会(API)每周公布的原油及成品油库存报告,对市场情绪具有决定性影响。若库存意外增加,通常预示着需求疲软或供应过剩,价格可能承压;反之,库存下降则可能推高价格。炼厂开工率和利润率也是实时关注的焦点。炼厂开工率高低直接影响成品油的产出,而炼油利润率则反映了炼厂加工原油的意愿,进而影响成品油的供应。突发的地缘事件,如中东地区的冲突升级、主要航运线路(如红海、霍尔木兹海峡)的受阻、主要产油国或消费国的罢工、自然灾害等,都可能在短时间内对原油及燃油的供应或运输造成冲击,引发价格剧烈波动。宏观经济数据的即时发布,如PMI指数、CPI数据、非农就业数据等,以及主要央行的货币政策声明,也会在短期内影响市场对经济前景和能源需求的预期,从而传导至燃油期货价格。

全球供需格局:决定燃油价格的基石

从中期和长期来看,燃油期货的价格走势核心仍取决于全球范围内的供需平衡。在供应端,主要影响因素包括:OPEC+(石油输出国组织及其盟友)的产量政策是关键。OPEC+通过产量配额调整,对全球原油供应具有显著影响力,其减产或增产的决定直接影响原油及下游燃油的供应量。非OPEC产油国的产量,特别是美国页岩油的产量,其生产成本和技术进步决定了其增产潜力。巴西、圭亚那等新兴产油国的产量增长也日益重要。长期而言,对新油田的投资不足可能导致未来供应紧张。在需求端,全球经济增长是最大的驱动力。新兴市场国家(尤其是中国和印度)的经济发展速度,以及其工业生产、交通运输和航空业的复苏情况,直接决定了全球燃油的消费量。全球贸易活动的活跃度、航空和海运业的景气程度,以及私家车出行量的变化,都会对燃油需求产生显著影响。例如,全球旅游业的复苏会显著提振航空燃油的需求,而全球货运量的增长则会增加船用燃油和柴油的需求。任何导致全球经济放缓的因素,如高通胀、高利率或地缘冲突,都可能抑制燃油需求。

宏观经济与地缘:不可忽视的变量

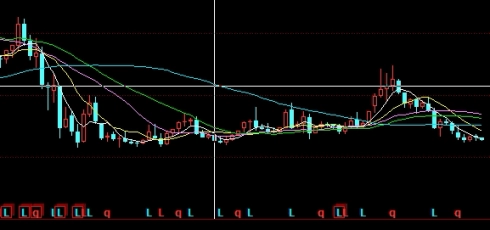

除了供需基本面,宏观经济环境和地缘局势对燃油期货价格的影响力日益增强,且往往具有突发性和不可预测性。在宏观经济层面:全球通货膨胀水平和主要央行的货币政策(特别是美联储的利率政策)对燃油价格具有深远影响。高通胀可能促使央行加息,从而抑制经济增长,进而削弱能源需求。同时,美元指数的强弱也与油价呈现负相关关系,美元走强会使得以美元计价的原油对非美元区买家而言更加昂贵,从而抑制需求。全球经济衰退的风险是悬在市场头顶的达摩克利斯之剑,一旦主要经济体陷入衰退,将大幅削减能源消费,导致油价暴跌。在地缘层面:俄乌冲突自爆发以来,对全球能源供应格局造成了结构性冲击,导致俄罗斯能源出口流向重塑,并引发了对欧洲能源安全的担忧。中东地区的紧张局势,如加沙冲突、红海航运危机等,可能直接威胁到全球最重要的石油产区和运输要道,引发市场对供应中断的担忧,从而推高油价。主要产油国或消费国的稳定、内部冲突以及国际制裁等,都可能对燃油的生产、运输和消费产生连锁反应,进而影响期货价格。

能源转型与长期趋势:燃油的“黄昏”?

展望更远的未来,全球范围内的能源转型浪潮正在深刻重塑燃油市场的长期前景。随着各国政府纷纷设定碳中和目标,以及对气候变化日益增长的关注,可再生能源(如太阳能、风能)的快速发展和电动汽车的普及,正在逐步侵蚀传统燃油的市场份额。虽然短期内燃油需求仍将保持韧性,但长期来看,“需求峰值”的讨论日益成为主流。一旦全球燃油需求达到峰值并开始持续下降,将对燃油期货的长期价格形成结构性压力。各国政府的碳排放政策、碳税以及对化石燃料投资的限制,也将加速这一进程。需要注意的是,能源转型是一个漫长而复杂的过程,其速度和路径存在不确定性。在转型过程中,传统燃油在航空、海运、重工业以及部分交通领域仍将扮演不可替代的角色。技术进步(如碳捕获、生物燃料)也可能为燃油行业带来新的发展机遇,但总体趋势仍指向对化石燃料的逐步替代。燃油期货的长期走势,将是传统供需力量与能源转型速度和深度之间博弈的结果。

燃油期货未来走势展望与风险管理

综合以上分析,燃油期货的未来走势充满了不确定性,多空因素错综复杂。短期内,价格仍将受到