国际原油价格的提高将会导致(国际原油价格不断创新高)

近年来,国际原油市场风云变幻,价格屡创新高,不仅牵动着全球经济的神经,也深刻影响着地缘格局和日常民生。从历史性的低位反弹,到如今不断突破心理关口,原油价格的螺旋式上升并非单一因素所致,而是全球供需关系、地缘博弈、能源转型策略以及金融市场投机等多重力量交织作用的结果。理解这些深层驱动力,对于预判未来走势、制定应对策略至关重要。

全球供需失衡:基础性推动力

原油价格的上涨,首先源于全球供需基本面的持续紧张。在经历新冠疫情的冲击后,全球经济逐步复苏,尤其是中国、印度等新兴经济体以及欧美发达国家的工业生产活动和交通运输需求显著回升,对原油的需求量随之水涨船高。尽管全球经济增速可能面临挑战,但对能源的刚性需求依然旺盛。

与需求端的回暖形成鲜明对比的是,供给端的增长却显得步履蹒跚。石油输出国组织及其盟友(OPEC+)在疫情期间采取了严格的减产措施以稳定市场,并在经济复苏后保持了相对谨慎的增产步伐,以维护其市场份额和油价收益。非OPEC产油国,特别是美国页岩油生产商,在经历了几轮油价暴跌后,资本开支趋于保守,更注重股东回报而非盲目扩张产量,导致其产量增长不及预期。新油田的勘探与开发周期长、投资巨大,且面临日益严格的环境法规和融资压力,也限制了新的供给进入市场。这种结构性的供需错配,构成了油价持续上涨的坚实基础。

地缘紧张:短期波动与长期风险

地缘因素在国际原油价格的波动中扮演着举足轻重的角色,尤其是在推动油价达到新高方面。俄罗斯与乌克兰的冲突是最直接的催化剂。西方国家对俄罗斯实施的能源制裁,虽然俄罗斯成功找到了新的买家,但全球能源贸易流向的重塑、运输成本的增加以及保险、航运等环节的不确定性,都为原油市场带来了额外的风险溢价。任何可能导致原油供应中断的事件,如中东地区的紧张局势(例如也门冲突、伊朗核问题、伊拉克国内动荡等),都会立即反映在油价上,推高市场恐慌情绪。

一些产油国国内的不稳定、罢工或自然灾害,也可能在短期内影响其生产和出口能力,进一步加剧市场对供应不足的担忧。地缘事件往往难以预测,其影响范围广、持续时间不确定,使得原油市场长期处于一种高风险、高波动的状态,为价格突破历史高位提供了外部动力。

能源转型背景下的上游投资不足

一个看似矛盾但却真实存在的现象是,全球对能源转型的坚定承诺,在短期内反而可能助推原油价格上涨。随着全球应对气候变化的共识日益加强,各国政府、国际组织以及金融机构都在大力推动向可再生能源的转型,并限制对化石燃料的投资。许多大型石油公司在环境、社会和治理(ESG)压力下,也开始削减对传统油气勘探和开发的资本支出,转而投资于风能、太阳能等清洁能源项目。

这种“去碳化”的趋势导致了油气行业上游投资的长期不足。尽管长期来看,能源转型将逐步降低对化石燃料的需求,但在可再生能源尚未完全替代传统能源的过渡时期,全球经济对原油的依赖依然根深蒂固。当现有油田自然衰减而新的大规模补充性供应又因投资不足而难以到位时,市场上的原油供应弹性降低,一旦需求出现超预期增长,或地缘风险加剧,油价便会更容易被推向高位,甚至屡创新高。

金融市场投机与美元走势的影响

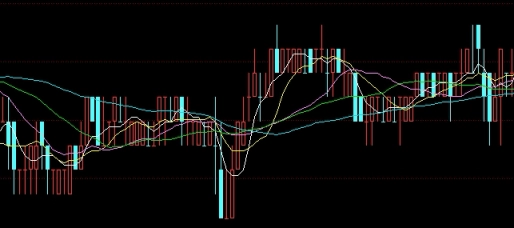

除了基本面和地缘因素,金融市场在原油价格形成中也扮演着重要角色。国际原油期货市场是全球最大的大宗商品市场之一,吸引了大量机构投资者、对冲基金和投机者参与。当市场预期原油供应紧张或需求旺盛时,投机资本会大量涌入,通过买入远期合约推高价格。原油有时也被视为对抗通货膨胀的工具,在全球通胀高企的背景下,资金会流入原油市场寻求保值增值,进一步助推价格上涨。

美元作为国际原油的计价货币,其走势也间接影响着油价。当美元走弱时,以其他货币计价的原油相对便宜,会刺激需求,从而推高油价;反之,美元走强则可能抑制油价。在当前油价屡创新高的背景下,美元走势的影响更多体现在短期波动中,而长期趋势仍由供需基本面和地缘风险主导。

全球经济与通胀的连锁反应

原油价格的持续高企,对全球经济产生了深远的连锁反应。首当其冲的是通货膨胀。原油是工业生产和交通运输的基础能源,其价格上涨会直接传导至生产成本、物流成本,最终反映在终端消费品价格上,加剧全球范围内的通胀压力。这迫使各国央行采取紧缩的货币政策,提高利率以抑制通胀,但高利率又可能抑制经济增长,甚至引发衰退风险,形成“滞胀”的局面。

对于消费者而言,油价上涨意味着交通出行成本增加,生活必需品价格上涨,居民购买力下降。对于能源进口国,尤其是新兴市场经济体,高油价将导致贸易逆差扩大、外汇储备减少,并可能引发汇率贬值和债务危机。企业利润空间被挤压,投资意愿降低,这些都对全球经济的稳定和可持续发展构成了严峻挑战。

未来展望与应对挑战

展望未来,国际原油市场仍将充满不确定性。短期内,地缘冲突的演变、OPEC+的产量政策、全球经济复苏的力度以及各国央行的货币政策,都将是影响油价的关键因素。长期来看,