2024年期货交割(2024股指期货交割)

2024年,中国金融市场在复杂多变的全球经济环境中持续演进。作为资本市场重要的风险管理工具与价格发现机制,股指期货扮演着举足轻重的角色。其每月一次的交割,不仅是合约生命周期的终结,更是市场资金流向、投资者情绪以及策略调整的集中体现。理解股指期货的交割机制,尤其是2024年背景下的特点与影响,对于各类市场参与者而言至关重要。将深入探讨2024年股指期货交割的原理、对市场的影响、投资者应对策略以及未来的展望。

股指期货,顾名思义,是以股票指数为标的物的期货合约。在中国,主要的股指期货产品包括沪深300股指期货(IF)、中证500股指期货(IC)、上证50股指期货(IH)以及中证1000股指期货(IM)。与商品期货通常采用实物交割不同,股指期货由于其标的物——股票指数的特殊性,采取的是现金交割方式。这意味着在合约到期时,多空双方不是通过实际股票的买卖来履行合约,而是根据交割结算价与开仓价格之间的差额进行现金盈亏的结算。2024年的每一次交割,都将是对市场流动性、投资者风险偏好和策略执行力的考验。

股指期货交割机制的深度解析

股指期货的现金交割流程是其核心特征之一。简单来说,它涉及合约的最后交易日、交割结算价的确定以及最终盈亏的结算。每个股指期货合约都有一个明确的最后交易日,通常是合约月份的第三个周五,遇国家法定假日顺延。在这一天,未平仓的合约将被强制进行现金交割。对于投资者而言,理解这个日期至关重要,因为它决定了他们是选择在交割前平仓了结头寸,还是选择持有至交割日。

交割结算价的确定是现金交割机制中最关键的环节。在中国,股指期货的交割结算价通常是根据最后交易日标的指数(如沪深300指数)在特定时间段内的算术平均价来计算的。例如,中金所规定,股指期货合约的交割结算价为最后交易日标的指数最后两小时的算术平均价。这种计算方式旨在降低特定时点价格波动对交割结算价的影响,使其更能反映市场加权平均水平。在最后交易日收盘后,所有未平仓的股指期货合约将以该交割结算价进行最终结算,多头盈利部分从空头账户划入,反之亦然。这一过程是自动完成的,无需投资者手动操作。

交割对市场的影响与波动

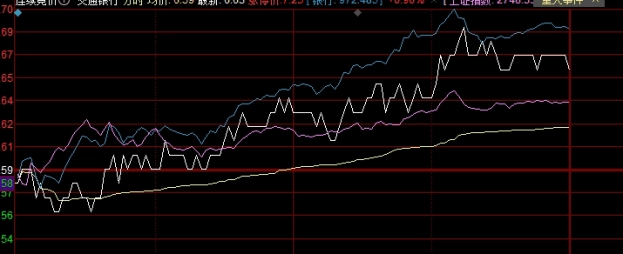

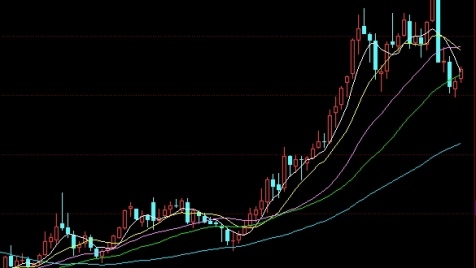

股指期货交割日的到来,往往伴随着市场活跃度的增加和潜在的波动。这种现象在国际上常被称为“三重魔力日”(Triple Witching Hour),尽管中国市场股指期货只有月度交割,但其效应依然显著。在交割日临近时,大量投资者会调整其持仓策略,选择平仓了结或展期(即卖出即将到期的合约,买入下一个月份的合约)。这种大规模的平仓和开仓操作,会导致交割月份合约的交易量和持仓量在最后交易日前急剧下降,而主力合约(通常是下个月份的合约)的交易量和持仓量则会显著上升。

交割日附近的市场波动性可能加剧。这是因为,为了避免被动交割或实现套利平仓,一些机构投资者和高频交易者可能会在最后交易日的尾盘进行大宗交易,以影响或跟随交割结算价。虽然监管机构和交易所已采取多种措施来防止市场操纵,但集合竞价或尾盘交易量的变动,仍可能在短时间内对现货指数产生一定影响,进而传导至期货市场。基差(期货价格与现货指数之间的差异)在交割日会趋于收敛,这也是期现套利者调整头寸的重要时间窗口,其操作也会对市场价格造成一定影响。

投资者策略与风险管理

面对2024年股指期货的交割,不同类型的投资者应采取不同的策略并做好风险管理。对于套期保值者(如基金经理、机构投资者),股指期货是其管理股票组合系统性风险的有效工具。他们通常会在交割日前进行展期操作,即平掉即将到期的空头(或多头)合约,同时开立下一个月份的空头(或多头)合约,以维持其对冲头寸的连续性。在展期过程中,必须关注不同月份合约之间的价差(展期成本),以优化操作。

对于投机者而言,交割日是观察市场情绪和资金流向的重要时点。他们可以利用交割日前后的波动性进行短线交易,但需严格控制风险。尤其要关注交割结算价的计算方式,避免因对计算规则理解不清而造成不必要的损失。对于长期持有头寸的投机者,若不想参与交割,务必在最后交易日之前平仓,否则将强制以交割结算价进行结算,可能导致意外的盈亏。

对于期现套利者,交割日是其盈利模式的关键。他们通过在期现基差偏离合理范围时,买入低估的资产,卖出高估的资产,并在交割日实现平仓盈利。他们会密切关注基差的收敛情况,并在交割日执行最后一轮的套利操作。无论何种策略,有效的风险管理都不可或缺,包括设置止损、控制仓位、保持足够的保证金水平,并及时关注交易所发布的交割相关公告。