金融交易的组织方式(金融交易的组织形式主要包括)

金融交易是现代经济运行的血脉,它连接着资金的供给方与需求方,促进了资本的有效配置。金融交易并非随意进行,其背后有一套复杂而精密的组织方式,即金融交易的组织形式。这些组织形式决定了交易的场所、规则、参与者、清算结算流程以及风险管理机制,直接影响着市场的效率、透明度、流动性和稳定性。从早期的口头喊价到如今高度电子化的全球互联,金融交易的组织形式在历史长河中不断演进,以适应经济发展、技术进步和监管需求。将深入探讨金融交易的几种主要组织形式,并分析其特点、优势、挑战以及未来的发展趋势。

场内交易市场:集中、标准化与透明的典范

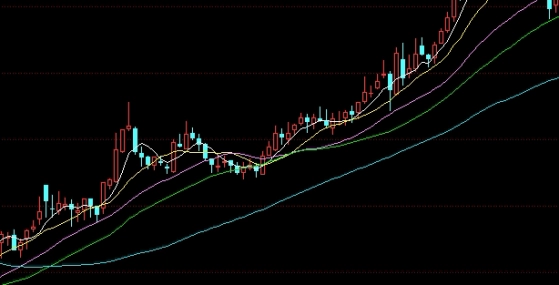

场内交易市场,通常指受监管的证券交易所、期货交易所等集中交易场所。其核心特征是“集中化”,所有交易者都在一个统一的平台上进行交易,遵循一套公开、透明的交易规则。在这种模式下,交易的撮合通常通过公开竞价或电子撮合系统完成,价格信息实时公开,确保了高度的透明度和价格发现的效率。

场内交易的标准化是其另一显著特点。无论是股票、债券还是期货、期权,其交易标的都具有统一的规格、合约条款和最小交易单位,这大大降低了交易成本和信息不对称。场内交易通常伴随着严格的清算和结算机制,多数会引入中央对手方(CCP)机制,由清算所作为所有买卖双方的对手方,有效降低了交易对手方风险。投资者通过经纪商参与交易,受到的法律保护和信息披露要求也更为严格。

场内交易市场的优势在于其高流动性、高透明度、低交易对手方风险以及相对公平的交易环境。其缺点在于标准化限制了定制化需求,且进入门槛相对较高,对于一些非标准化或流动性较差的资产,场内交易模式并不适用。

场外交易市场:灵活、定制与双边协商的舞台

与场内交易市场相对的是场外交易市场(Over-the-Counter, OTC),它是一种去中心化的交易模式。在OTC市场中,交易不通过集中的交易所进行,而是由交易双方直接进行协商和达成交易,或通过经纪商/做市商网络进行。这种模式的典型特征是“双边协商”和“定制化”。

OTC市场允许交易双方根据自身需求定制交易条款,包括标的资产、数量、价格、交割时间等,这使得它在处理非标准化、流动性较差或需要高度保密的交易时具有独特优势。例如,大多数债券交易、外汇即期交易、大宗商品场外衍生品以及私募股权和风险投资等,都主要通过OTC市场进行。做市商在OTC市场中扮演着重要角色,他们通过报价买卖来提供流动性,连接分散的买卖方。

OTC市场的优势在于其灵活性、私密性和能够满足特定需求的定制化能力。其缺点也显而易见:透明度较低,价格发现效率不如场内市场;由于缺乏中央对手方,交易对手方风险较高;市场碎片化,流动性可能不如集中市场;监管难度也相对较大,更容易出现信息不对称和市场操纵等问题。2008年金融危机后,各国监管机构加强了对OTC衍生品市场的监管,推动部分标准化OTC衍生品向集中清算和场内交易转移。

清算与结算机制:金融交易的风险管理基石

无论是在场内还是场外市场,清算与结算都是金融交易不可或缺的环节,它们是确保交易最终完成和管理交易风险的关键机制。清算(Clearing)是指在交易达成后,对交易指令进行确认、对账、风险管理和净额计算的过程。结算(Settlement)则是指在清算完成后,实际完成资金和证券的交割,使交易最终完成。

在场内市场,通常由独立的清算所(Clearing House)或中央对手方(CCP)承担清算职能。CCP介入交易双方之间,成为所有买方的卖方,所有卖方的买方,从而有效隔离了交易对手方风险。通过保证金制度、违约基金等风险管理措施,CCP大大降低了系统性风险。净额结算(Netting)是清算的重要组成部分,它将同一交易对手方在一定时期内的多笔交易进行轧差,只结算净头寸,从而大幅减少了实际交割的资金和证券数量,提高了效率,降低了流动性需求。

在OTC市场,清算和结算过去主要依赖双边协议,风险较高。但随着监管的加强,越来越多的标准化OTC衍生品被要求通过CCP进行集中清算。高效、安全的清算

相关推荐

美元指数下跌利空还是利多(美元指数下跌是升值还是贬值)

美元指数(U.S. Dollar Index, USDX)是衡量美元在国际外汇市场表现的重要指标,它通过计算美元对一篮子六种主要货币(欧元 ...