超级详细!钢材期货钢材期货(钢材期货实时价格走势图)

钢材期货是以钢材为标的物的期货品种,主要包括螺纹钢期货和线材期货。中国是全球最大的钢材生产和消费国,2004年中国钢材产量已占到全球产量近三成。预计2005年中国粗钢生产能力为3.33亿吨,钢材需求量达2.7亿吨。同时,中国还是钢材进口大国,2004年进口钢材达2930万吨。随着全球化和高效化的钢铁行业不断发展,钢材期货的金融属性日益凸显,其价格波动不仅受到钢铁行业本身供需关系的影响,还与全球经济状况、政策变化等因素紧密相关。

(一)坚持大品种的设计思路

钢材期货应坚持大品种的设计思路,使钢材期货不易被操纵,保持市场稳定,使产生的价格能真实反映市场供需。

(二)具有较高的套期保值效率和较低的套期保值成本

钢材期货应具有较高的套期保值效率和较低的套期保值成本,以吸引企业参与,有效规避价格风险。

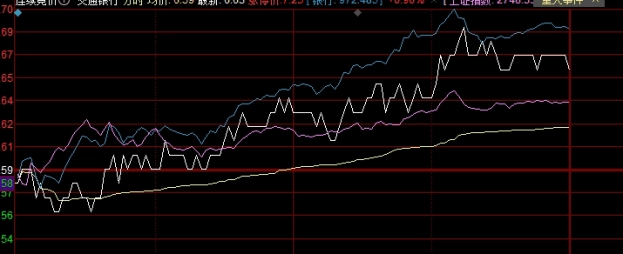

(三)真实反映整个钢材市场的动态走势

钢材期货应能真实反映整个钢材市场的动态走势,并能够充分反映钢材产业结构及其变化趋势。

(四)具有足够的流动性

钢材期货应具有足够的流动性,以吸引增量资金。如果钢材期货标的物的流通周转缓慢,那么会导致期货合约的交易冷清,失去存在条件。

(五)具有广阔的发展前景

钢材期货应具有广阔的发展前景,否则会导致钢材期货的存在周期非常短,不利于发挥钢材期货的作用。

(六)与国际接轨

钢材期货最好能与国际接轨,这样一是可以降低对外贸易的风险,二是可以在此基础之上,凭借中国巨大的钢材市场来影响国际市场,从而最终形成以中国为中心的钢材期货市场。

(一)采购风险

近年以来铁矿石、焦炭的价格持续上涨,据统计今年上半年大中型钢铁生产企业平均炼钢生铁制造成本上升57.57%,1-5月制造成本增加1530亿元,加上期间费用上升和出口关税及退税率调整增加成本合计达2340亿元。然而随着次贷危机影响蔓延而导致的全球经济下滑,也使得铁矿石价格出现下滑,企业在前期所采购的矿石也因此而造成了贬值。截至10月15日,铁矿石压港量已达到8,900万吨,处于超饱和状态,相当于2-3个月的进口量,钢厂铁矿石库存也普遍达到4个月以上。矿石价格的波动大大增加了企业在采购阶段的风险,风险总结为,原材料采购后,在加工完成前或者加工完成但成品未销售前,成品价格下滑或者原料、成品价格共同下滑。

(二)销售风险

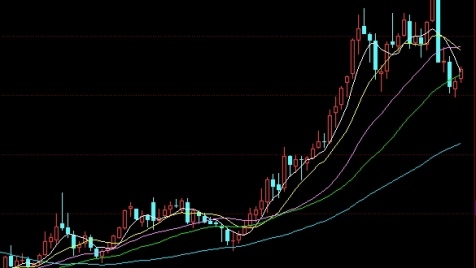

由于前期中国CPI指数居高不下,稳定物价成了中国经济工作的重中之重,在此大环境的影响下,企业生产成本大幅上升,却面临产品销售价格的上涨相对较少,挤压了企业的销售利润。随着宏观经济调控使得CPI指数出现回落,铁矿石的价格也开始下滑,但产品销售价格顶点位置也基本确定,并也出现了下跌趋势,三季度以来,国内外钢材价格从峰值急速下滑,中国钢材价格如螺纹钢跌幅达37%,从而也增加了企业的销售风险,风险分为:销售价格下滑或者成品销售困难,都将直接影响企业销售利润。而且由于中国钢铁企业对进口铁矿石依赖程度越来越高,铁矿石的价格呈现刚性。这也从侧面说明,由于铁矿石的进口定价权不在中国钢铁企业手中,导致钢铁企业既无法控制成本,又无法锁定利润。

(一)利用“线材、螺纹钢”期货品种具有很强的参考意义

随着原材料及钢材的价格波动越来越剧烈,整个钢铁行业对钢铁期货上市的呼声也越来越高。但由于中国钢材品种规格繁多,如果钢材总体在期货市场上市,存在许多困难,因此选择普通线材、螺纹钢等两个品种可操作性较强。首先,中国是全球最大的普通线材、螺纹钢的生产国。其次,普通线材、螺纹钢两个品种标准相对规范简单,有利于交割标准化。那么钢铁企业能否运作这两个“准上市场品种”建立新的营销模式呢?答案是肯定的,钢铁企业可以通过分析目前期货市场上市的线材品种得到的预计走势,也就是说我们在生产经营过程可以利用期货的上市品种价格作为参考,有选择性的进行在期货市场上的保值策略。进而达到在现货与期货市场“两条腿走路”的目的。

(二)期现营销模式对比

其次由于在现货交易过程中存在着预付款订货、赊销等结算方式,这种方式大大降低了企业资金流动性,增加了企业本可以用于再生产的资金,不利于企业的生产经营。而且一旦买方违约,拒绝支付货款,则卖方企业就承担了所有的风险,损失惨重。因此赊销这种销售方式不仅增加了企业的时间成本而且使企业承担了很大程度上的信用风险。若选择通过期货市场进行销售,就可以完全克服以上现货交易的缺点。首先,不存在违约行为。当卖方在期货市场注册仓单后,一旦有买家愿意接货,即按照商品交易所有关规定先形成配对,然后双方按规定在一定时间内进行交接,完全实现了“一手交钱,一手交货”,就保证了企业充足的资金流动性。一旦配对成功,若买方违约,拒绝接货,则该方需要按照有关规定支付卖方一定比例的违约金及赔偿金。以铜为例,若买方违约,拒绝接货,则该方需要按照有关规定支付卖方合约价值百分之二十的违约金及赔偿金。