以学愈愚!农民不参与期货的原因(农民不参与期货的原因是什么)

在当今的农业市场环境中,期货作为一种重要的金融工具,本应为农民提供诸多保障与机遇。然而,现实中农民参与期货的比例却相对较低。探究其中缘由,对于推动农业现代化、提升农民经济地位有着关键意义。

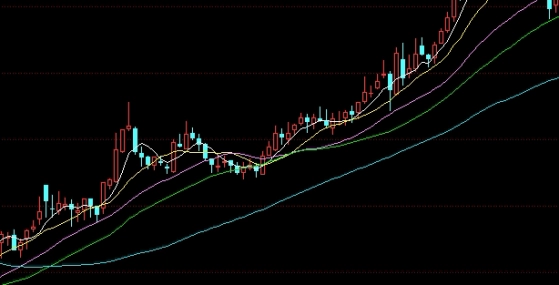

期货市场有着复杂的交易规则和繁多的专业术语,如套期保值、基差、保证金等概念,对于文化程度普遍不高且长期专注于田间劳作的农民而言,理解起来难度极大。他们难以精准把握期货合约的细节,像合约的交割时间、交割地点、交割品质要求等,稍有不慎就可能陷入交易误区,导致亏损。而且,期货交易需要对市场行情进行深入分析,涉及宏观经济形势、政策走向、国内外市场供需动态等多方面因素,农民往往缺乏获取这些信息的渠道以及分析信息的能力,无法准确判断价格走势,这使得他们在期货市场中举步维艰。

参与期货交易通常需要一定的初始资金作为保证金,虽然期货具有以小博大的特点,但对于大多数收入微薄的农民来说,拿出这笔资金并非易事。农业生产本身就面临着诸多不确定性,如自然灾害、病虫害等,一旦遭遇天灾导致农作物减产绝收,农民可能连基本生活都难以维持,更别提拿出多余资金投入期货市场。同时,期货市场的高杠杆性意味着收益与风险并存,价格的小幅波动在放大收益预期的同时,也会成倍放大损失风险。农民辛苦劳作一年的收入可能是家庭的主要经济来源,他们难以承受因期货交易失误而带来的巨大经济损失,这种较低的风险承受能力使得他们对期货望而却步。

长期以来,农民习惯于传统的农耕生产和销售模式,他们更倾向于通过辛勤劳作、精耕细作来提高农作物产量,依靠农产品的直接销售获取收入。在他们的观念中,土地是根本,种好地、卖好粮就是天经地义的事,对于金融衍生品这种相对抽象的概念缺乏信任和认同感。而且,周围人的成功经验也在一定程度上强化了这种观念,看到祖辈们没有依靠期货也能维持生计,便觉得参与期货是一种冒险行为,没有必要去尝试新的经营方式,从而限制了他们参与期货的积极性。

期货市场中存在着严重的信息不对称现象。一方面,大型金融机构、专业投资公司等拥有强大的研究团队和先进的信息收集手段,能够及时、准确地获取市场信息并做出反应;而农民由于地处偏远农村,信息相对闭塞,很难在第一时间了解到影响期货价格的重要信息。另一方面,一些不良商家或机构可能会利用农民的信息劣势,误导他们参与期货交易,甚至设置陷阱骗取他们的钱财。这种信息上的不平等地位让农民在期货市场中处于弱势,进一步降低了他们参与的意愿。

综上所述,农民不参与期货是多种因素共同作用的结果。要改变这一现状,需要政府、社会各方协同发力,加强对农民的期货知识培训,完善金融服务体系,拓宽信息传播渠道,逐步引导农民认识并合理利用期货工具,让他们在农业市场化进程中更好地保障自身利益,实现农业与金融的良性互动发展。

相关推荐

美元指数下跌利空还是利多(美元指数下跌是升值还是贬值)

美元指数(U.S. Dollar Index, USDX)是衡量美元在国际外汇市场表现的重要指标,它通过计算美元对一篮子六种主要货币(欧元 ...